От археологии до космической пыли

28.08.2022

Источник: КОММЕРСАНЪ, 28.08.2022, Наталия Лескова

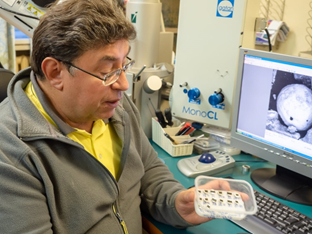

Геофизик Владимир Цельмович — о методах микроскопии, позволяющих понять многие научные загадки

Как

можно узнать подробности из жизни неандертальцев, что у них общего с космической

пылью и правда ли, что каждый день на наши головы сыплются тонны небесного вещества,

а мы об этом даже не догадываемся — об этом наш разговор с Владимиром Цельмовичем, ведущим

научным сотрудником геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли,

кандидатом физико-математических наук.

Геофизик

Владимир Цельмович

— Владимир, знаю, что ваша

аппаратура позволяет проводить многие важные исследования, в том числе в

области археологии. С чего это началось?

—

Это началось с реальной работы питерских археологов, группы Головановой и Дороничевой.

В рамках грантов Российского научного фонда (РНФ) они проводят большие

экспедиционные работы на Северном Кавказе. Это пещеры, в которых неандертальцы

жили на протяжении 80 тыс. лет. Археологи предоставили мне образцы с тем,

чтобы я помог идентифицировать пепловые частицы в отобранных ими образцах.

— Как они на вас вышли?

—

У нас к тому моменту уже была публикация по Мезмайской пещере, где аналитическую

часть было предложено сделать мне. Эта история глубиной уже лет 15. Тогда были

получены достаточно интересные результаты, и в дальнейшем, когда были

продолжены работы по этой и другим пещерам Северного Кавказа в районе Нальчика,

меня попросили проанализировать более детально некоторые образцы, что и было

сделано.

— Каков был результат?

—

Это была большая работа в рамках проекта РНФ. Главное, что интересовало археологов,—

какая была климатическая ситуация в разные моменты и существовала ли вулканическая

активность, которая фиксируется по наличию пепловых частиц. Моя задача была

посмотреть, есть они или нет в разных частях этого разреза. Неандертальцы приходили

и уходили за этот долгий период от 40 тыс. до 120 тыс. лет. Было

показано, что в некоторые периоды, когда была высокая вулканическая активность,

их там не было, что вполне логично. И были холодные периоды, что тоже видно по

различным минералам, когда они там жили.

Интересно,

что это видно в том числе по космическим минералам, потому что в одном из слоев

я вдруг обнаружил хорошо мне знакомые частички фоновой космической пыли, и

встал вопрос: как она там оказалась?

Когда

мы сопоставили данные по климату, которые были сделаны другими методами, а

использовались самые разнообразные методы, то выяснилось, что, очевидно, был

холодный период, когда ничего, кроме космической пыли, не сыпалось. Поэтому в

этом слое фоновых «космических шариков» больше.

— Почему именно вы можете

выполнять такие исследования? У вас есть какая-то уникальная аппаратура?

—

Так сложились обстоятельства, что нужная аппаратура соединилась с моими наработками.

Это сканирующий электронный микроскоп с приставкой для химического анализа —

аппаратура не уникальная, она имеется во многих институтах и используется для

решения очень разнообразных задач.

— Знаю, что потом к вам обратился

академик Хизри Амирханов из Института археологии Академии наук, чтобы

проанализировать обсидиановый артефакт, тоже обнаруженный на Северном Кавказе.

Вы эту работу проделали?

—

Хизри Амирханович обратился ко мне после того, как появилась публикация Екатерины

Дороничевой, молодого исследователя, которая сделала достаточно обширную работу.

Результаты этой работы проявились в том, что мне были переданы для анализа кусочки

кремней и обсидианов с разных месторождений на Кавказе и из тех мест, где жили

неандертальцы.

По

тому, каков был состав кремней и обсидианов, мы выяснили, что месторождение

использовалось неандертальцами, которые там жили, и логистика их перемещений

была археологами прояснена.

— Насколько мне известно,

обсидиан является вулканической породой и не мог просто так появиться в тех

краях, где его обнаружили. В этом и был смыл исследований — понять, как он туда

попал. Вы это смогли выяснить?

—

На тот момент было детально исследовано вулканическое месторождение в Заюково.

Тамошние обсидианы, которыми пользовались неандертальцы, были самого лучшего

качества. Один из таких артефактов попал к нему, был проанализирован, и я

показал по микроскопическим данным совершенно точно, что состав этих образцов

одинаков. Расстояние от того места, где был найден артефакт, представленный

Амирхановым, до Заюково — 600 км.

— Даже на автомобиле не доедешь

быстро, а пешком идти очень долго.

—

Однако получается, что именно так пролегали миграции древних людей. Наши исследования,

таким образом, помогли установить направление культурных связей в те очень

далекие времена.

— Знаю, что вы продолжаете

сотрудничать. Чем занимаетесь сейчас?

—

Буквально на днях Хизри Амирханович прислал мне еще два образца. Это тоже обсидианы,

я анализирую их и смотрю, чем они отличаются.

— Как вы их анализируете? Кладете

под электронный микроскоп?

—

Нет, сначала изготавливается аншлиф. Это достаточно трудоемкая работа. Видите,

здесь куча камушков сверху? Камушки эти ровно отпиливаются алмазной пилой, заливаются

проводящим сплавом, у которого температура плавления 63 градуса. Можно и

эпоксидкой. Но по ряду причин удобнее заливать проводящей средой, у меня такая

технология сложилась. Затем напыляется тонкая угольная пленка, чтобы заряд от

электронного зонда туда стекал. Так готовится образец.

— Вы это сами делаете?

—

Да. А уже потом смотрю образцы под микроскопом. Сначала под оптическим, затем

под электронным. По этим двум образцам я могу сказать, что они очень похожи.

Это говорит о том, что это какое-то одно месторождение, хотя, судя по надписям,

места отбора все же разные (Аназага и Гаяарасы). Я посмотрел в интернете, что

это такое — населенные пункты в Азербайджане, которые находятся достаточно

далеко друг от друга. Думаю, что люди, которые представили эти объекты, тоже

мало представляют, что это такое.

Вначале

я сделал макросъемку фотоаппаратом, затем было проведено исследование на

оптическом микроскопе, что выявило характерные особенности этих кремней. И

когда я уже составил общее впечатление о том, что представляют собой эти

объекты и что нужно искать, перенес на электронный микроскоп. Время работы этой

техники существенно дороже, чем время работы на оптическом микроскопе.

— Было ли в этой работе что-то

неожиданное?

—

Да, и весьма. Я нашел следы древней фауны. В одном образце я нашел эти следы

легко: они были видны. А в другом образце потребовались долгие поиски. Эти следы

формируются из-за того, что образцы пропитываются растворами кремниевой

кислоты, и очевидно, что там были то ли разные концентрации, то ли разные составы.

— Получается, что это пища не

только для археологов, но и для палеонтологов?

—

В общем, да. Если кто-то этим заинтересуется и сделает более глубокие выводы —

буду рад. А вообще особенность моей работы заключается в том, что если просто

сунуть куда-то образец, то, как правило, ничего не получается. Нужно

разбираться достаточно детально, иногда на это уходит довольно много времени:

дни, недели, а то и месяцы.

— Знаю, что археология — далеко

не единственное, чем вы занимаетесь. Что еще позволяют ваши возможности?

—

Археологией я занимаюсь немного времени, хотя в прошлом году эти работы заняли

довольно много времени — было два договора по проектам РНФ. Второе направление,

которым я занимаюсь,— это космическая пыль. Все эти работы связаны между собой

через микроскопию. При помощи этих методов я ищу некоторые индикаторы, которые

позволили бы анализировать геофизические процессы, происходящие в природе.

Что

касается археологических работ, то здесь геофизический процесс — это извержение

вулкана. Видно, что было извержение, и оно влияло на все проблемы, с которыми

сталкивались древние люди. Актуальность этого исследования в том, что нам эти

проблемы тоже грозят. Наверное, вы слышали о Йеллоустонском супервулкане. Не

только он может рвануть. В 536 г н. э. была глобальная

катастрофа, которая привела к тому, что те цивилизации, которые тогда

существовали, исчезли.

Эту

катастрофу только сейчас начали глобально изучать, четко показали ее причины. Я

занимался изучением следов этой катастрофы в местных торфяниках рядом с Борком.

После извержения вулканов был настолько плотный слой пыли, что Солнца

практически не было видно на протяжении полутора лет. Соответственно, снижение

урожайности, болезни и вообще катастрофа планетарного масштаба. Причины этой

катастрофы до сих пор не ясны, проводятся исследования, ученые спорят.

Но

получается, что те следы, которые я нашел в торфяниках, видны очень четко, хотя

вулкан был исландский. А вот в сибирских торфяниках я таких следов не нашел. В

данном случае отрицательный результат — это тоже очень важный результат. Хотя

климат изменился и в европейской, и в азиатской части.

— Какова взаимосвязь космической

пыли и этих вулканических событий?

—

Связи тут нет практически никакой. Вопрос заключался в том, что фоновая космическая

пыль, которой сыплется примерно 10 тонн в день на наши с вами головы,

постепенно накапливается. Она проявляется в виде «космических шариков», которые

не видны невооруженным глазом. А вулканическая пыль очень похожа на космическую,

и ее нужно дифференцировать. Вопрос очень непростой. Только когда анализируешь

комплексно, можно что-то понять.

— Как вы отличаете космическую

пыль от вулканической?

—

В наших ярославских болотах вулканическая пыль, которую я нашел, отличалась от

космической, которую там тоже находят, тем, что пыль от извержения проявлялась

в основном в виде силикатных шариков с примесью железа и была меньше: от долей

микрона до примерно 5 микрон. Эта компонента до 5 микрон была в

пылевом случае выражена значительно сильнее.

С

космической пылью сложнее. Это понятие чрезвычайно широкое. То, что я анализирую,—

это магнитная компонента космической пыли. Вообще говоря, космическая пыль —

это основа мироздания: из газопылевой туманности формировалась и Солнечная система.

Можно вспомнить работу Отто Юльевича Шмидта 1943–1944 годов «Вопрос

формирования Солнечной системы из газопылевой туманности». Итог жизни всех

звезд: она взрывается, и вся пыль раскидывается дальше.

— «Все мы вышли из праха и все мы

станем прахом»?

—

Именно так.

— Как случилось, что вы стали

заниматься космической пылью?

—

Здесь надо отметить роль Андрея Федоровича Грачева, главного научного сотрудника

Института физики Земли. Интересы у него были чрезвычайно широкие — он занимался

и вулканическими процессами, а в какой-то момент его заинтересовала глобальная

катастрофа, которая была на границе двух геологических эпох: мела и палеогена.

Он решил выяснить причину этой катастрофы. Ее следы проявлялись на всей планете

в виде тонкого слоя глины между этими эпохами. Толщина этого слоя —

1–2 см, причем эта глинка везде: в морях, в океанах, на суше… Тот образец,

который мы начали изучать, был получен в Австрии в местечке Гамс, где был четко

зафиксирован выход этой границы. Очень помогли австрийские коллеги. Я дважды

был в этом месте: мы отбирали образцы. Потом была крупная международная конференция,

после которой Гамс стал известным местом.

— Это была космическая катастрофа?

—

Не так просто сказать, что это было. Когда мы делали эту работу в 2004–2005 годах,

было примерно 3 тыс. научных работ в пользу гипотезы космогенной и примерно

столько же в пользу вулканогенной. Между этими гипотезами существовала самая

настоящая война. На момент начала работы у меня не было никакого понимания

того, как я могу в этом вопросе разобраться. Я просто смотрел и смотрел.

— И что вы поняли?

—

В какой-то момент стало ясно, что следы космогенной катастрофы видны, но только

в очень тонком верхнем слое.

То

есть вначале было вулканическое событие, которое привело к тому, что, по сути

дела, все на планете изменилось. Скорее всего, это деканские траппы в Индии,

где было вылито огромное количество лавы.

А

то, что являют собой компоненты космической пыли,— в данном случае это следы

столкновения с астероидом, достаточно большим. Это произошло примерно через

2 тыс. лет после начала вулканического события. Тут и началось понимание

того, что, с одной стороны, есть фоновая космическая пыль, которая есть везде,

а есть те следы, которые возникают при событии импактном — столкновении с

крупным космическим телом.

— Почему космическая пыль не

сгорает в верхних слоях атмосферы, а выпадает на Землю?

—

Реально она сгорает, до нас долетает очень небольшое количество космических

тел. Но те частички, которые имеют размер меньше 50 микрон, пролетают

атмосферу, практически не нагреваясь. Так что природа физически предоставила

нам шанс смотреть эту «мелочь», весьма интересную и важную для изучения.

— Почему важно изучать космическую

пыль?

—

Мотивов изучения пыли очень много, и самых разнообразных. Но в данном случае

фоновая космическая пыль позволяет понять состав тех самых облаков, через которые

мы пролетаем на протяжении миллионов лет, в тот момент, когда возникает

столкновение с каким-то астероидом. Пыль из фрагментов расплавленных астероидов

имеет несколько другой состав. По этим слоям мы можем диагностировать

столкновение с каким-то космическим телом. В частности, одна из работ по сибирским

торфяникам позволила выявить катастрофу, которая произошла примерно 5 тыс.

лет назад. Мы четко увидели, что вот фоновая пыль, а в каком-то слое совершенно

другие параметры. Эта катастрофа тоже изменила все на Земле. Это же исторически

интересно!

— Наверное, с помощью этих данных

можно прогнозировать, что нас будет ожидать в результате таких катастроф?

—

Да, и это еще один мотив. Работа эта была опубликована в 2019 году в журнале

«Физика Земли». Коллеги из Хабаровска из Института тектоники и геофизики, которые

занимались изучением совершенно других болот, на других приборах, другими методами,

примерно через год получили близкий результат. Независимое повторение результата

усиливает выводы, сделанные в двух этих работах.

— Какие еще мотивы для изучения

космической пыли?

—

Главный мотив — это понимание того, какие были катастрофы и что мы можем сделать

для того, чтобы предотвратить их. После падения Челябинского метеорита интерес

к метеорной опасности резко возрос — очень много групп работает именно в этом

направлении, и космическая пыль тут играет не последнюю роль.

— Однако далеко не все ваши

коллеги согласны с тем, что на Землю выпадает космическая пыль и что именно ее

вы изучаете. Это так?

—

Да, дебаты продолжаются, и это нормально. То, что я нахожу в различных слоях,—

шарики и самородные металлы — может возникать в ходе самых разных физико-химических

процессов. В том числе техногенных. Весь этот современный осадочный слой забит

«техногенными шариками». Когда мы попытались найти космическую пыль по трассе

полета Челябинского метеорита (а это была очень большая работа коллег из

Магнитогорска, собравших несколько кубометров снега), выяснилось, что

выделенные из снега метеоритные частицы чрезвычайно загрязнены современными

продуктами работ тепловых станций, других техногенных процессов, которые идут

при работе металлургических заводов, и выявить космическую пыль в талом снеге

оказалось невозможно. Хотя это тоже результат.

— Я поняла, как вы отличаете

космическую пыль от вулканической. А как от техногенной?

—

По комплексу самых разных параметров. Сейчас мы с коллегой из Могилева Ларисой

Максе стали изучать в сравнении «техногенные» и «космогенные шарики». Она собрала

их по различным предприятиям в Могилеве: химическая плазма, сварка электродов.

То же самое было сделано мной в Магнитогорске, где по моей просьбе отобрали образцы

в самых разных точках промышленного предприятия: около разных конверторов,

печей, даже на трамвайной остановке близ конверторного цеха. Мы сравниваем их с

теми образцами, которые считаем космической пылью.

— И в чем разница?

—

Прежде всего нужно понимать, где вы отбираете этот образец. Если в том месте,

где может быть вулкан или что-то техногенное, то вы не различите абсолютно. Нужно

отбирать на той глубине, где нет техногенной пыли. Вулканы от нас очень далеко,

и этот фактор просто исчезает.

— На какой глубине нужно искать?

—

Метр-два, если иметь в виду торф. Если мы изучаем магнитные параметры этого

слоя, то сверху виден мощный магнитный техногенный пик, потом он падает, и на

глубине 30–40 см уже начинает появляться чистый торф. То есть надо с умом

отбирать. Если говорить о фоновой космической пыли, то там свой набор минералов

— существуют самородные металлы со своим набором, и микроструктуры тоже достаточно

характерные. Если же какой-то слой фиксирует событие, связанное с падением

астероида, то там немного другой набор минералов. Важно уметь все это дифференцировать.