Натуральный каучук из крупного одуванчика кок-сагыза, введенного в

хозяйственный оборот в СССР еще в 1930-е годы, ожидает второе рождение:

Сибирское отделение РАН заключило договор о создании технологий выращивания

кок-сагыза в полевых и контролируемых условиях с компанией «Татнефть»

Каратау. Здесь на небольшой территории природа создала около 1800 видов

растений, 150 из которых - эндемики, больше они нигде не встречаются. Здесь и

нашли кок-сагыз

Быстрое развитие автомобильной и авиационной промышленности в мире в XX

веке привело к буму производства резины. В поисках альтернативы бразильскому

каучуконосу гевее советские ученые исследовали более трех тысяч растений и

остановились на крупном одуванчике кок-сагызе, найденном вблизи Алма-Аты в ходе

масштабных научных экспедиций 1930-х годов. Кок-сагыз обладал меньшим процентом

выхода каучука, чем его родственник тау-сагыз (гигантский одуванчик), но

оказался способен произрастать на черноземах, а не только на склонах гор, как

тау-сагыз. И кок-сагыз начали выращивать на территории СССР повсеместно.

Центральные газеты пестрели новостями об успехах в возделывании этой культуры.

Но в 1950‒1960 годы каучук из кок-сагыза начал постепенно вытесняться синтетическим

каучуком.

Сейчас мы находимся на пороге возврата культуры в сельскохозяйственный

оборот. Синтетический каучук не во всем себя оправдал. Он не так эластичен, как

натуральный, а кроме того, не так безопасен, что имеет первостепенное значение,

когда речь идет о производстве медицинских изделий, детских сосок, игрушек,

прорезывателей и всего ассортимента резинотехнических изделий, которые

непосредственно соприкасаются с телом человека, например чехлов для телефонов.

Однако бразильская гевея — первый в мире источник каучука — уже не вполне

отвечает запросам промышленности. Это массивное дерево растет долго и может

давать каучук только на седьмой год. Помимо этого гевейные плантации все чаще

поражаются грибком, деревья погибают. Грибок же появляется из-за надрезов в

стволе, которые делаются для добычи сока, из которого и получают каучук.

А кок-сагыз — это травянистое растение, срок его вегетации — полтора

месяца. И если раньше возделывание культуры было сопряжено с тяжелым ручным

трудом, то современные технологии позволяют избежать этого как при полевом

выращивании культуры, так и при использовании гидропонных установок. Кроме

того, генетики ищут возможность увеличить выход каучука из корней кок-сагыза за

счет выведения сортов с заданными свойствами.

Дикорастущий кок-сагыз в природном ареале произрастания (слева).

Каучуконосной частью кок-сагыза является корень, в нем содержится от 12 до 27%

латекса, из которого делают каучук

ПОЯВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Введение дикорастущего казахстанского одуванчика кок-сагыза в число

культурных растений стало плодом индустриализации. Бурный рост

автомобилестроения и авиации требовал наладить производство резины в

промышленных масштабах. «В 1930-е годы росла автомобильная и авиационная

промышленность. Первые колеса самолетов были не резиновые, но вскоре стало

понятно, что ничего, кроме резины, не подойдет. И с автомобилями было так же:

первые шины не накачивались, это просто были пласты чего-то упругого на

ободах», — рассказал «Стимулу» Кирилл Голохваст, директор Сибирского

федерального научного центра агробиотехнологий РАН, где разрабатываются

технологии выращивания кок-сагыза в интересах компании «Татнефть». И тогда на

поиск каучуконосов на территории нашей страны была отправлена масштабная

экспедиция, сформированная под руководством академика Николая Вавилова.

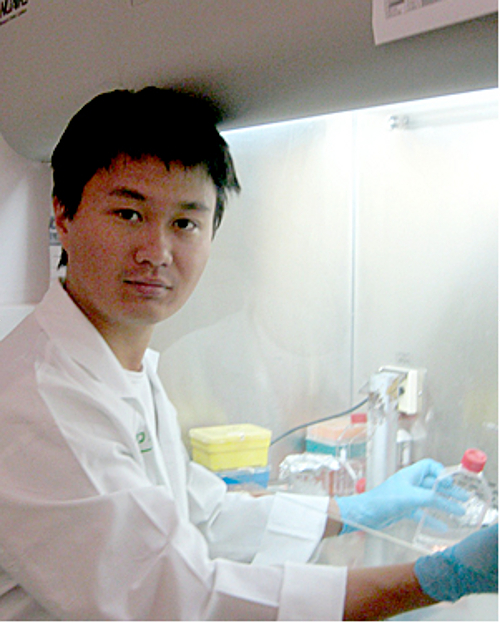

Кирилл Голохваст, директор Сибирского федерального научного центра

агробиотехнологий РАН, где выполняются работы по созданию технологий

выращивания кок-сагыза в интересах компании ПАО «Татнефть»

«Введение дикого одуванчика кок-сагыза в культуру — это триумф

советской ботанической науки, — сказал “Стимулу” Юрий Манаков, ведущий

научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН,

участник экспедиции, организованной в 2020-е Сибирским федеральным научным

центром агробиотехнологий РАН с целью поиска и оценки современных ареалов

обитания кок-сагыза в Казахстане. — В пору индустриализации всего за десять

лет были созданы плантации дикого растения. Потребность СССР в резине была

очень высока, а своей резины в стране тогда не было. Источником натурального

каучука в мире на тот момент была только бразильская гевея и мексиканская

кастилла, и Сталин в 1927 году дал задание провести исследование на территории

Советского Союза и найти каучуконосные растения с высоким содержанием каучука

высокого качества».

Ученые протестировали более трех тысяч растений, произраставших в

горах, на побережье морей. Порядка 600 растений оказались способными

вырабатывать каучук, но в очень маленьких количествах. Когда мы плетем венки из

одуванчиков и на одежде остаются темные не смывающиеся колечки — следы их сока,

— то это тоже немножечко резина. Но, конечно, не промышленного качества.

Первой интересной находкой стал гигантский одуванчик тау-сагыз. Его

обнаружили в 1929 году в горах Каратау. «Советские ботаники обнаружили это

место и протестировали тау-сагыз на каучуконосность. Содержание каучука в сухой

массе растений доходило до 20 процентов. Обычно это два‒четыре процента, а

гевея содержит 35 процентов каучука, — говорит Юрий Манаков. — В дальнейшем, в

1931 году, был обнаружен одуванчик кок-сагыз. Содержание каучука в его корнях

было 15 процентов. Его нашли сотрудники Ботанического института Академии наук

СССР во главе с Леонидом Ефимовичем Родиным (советский ботаник, географ,

геоботаник, сотрудник Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН.

— “Стимул”). Родин описал его как вид. В следующем? 1932 году к месту

обитания кок-сагыза отправилась большая экспедиция Всесоюзного

научно-исследовательского института каучука и гуттаперчи во главе с Сергеем

Юрьевичем Липшицем (советский ботаник-систематик, историк науки,

библиограф, составитель биографо-библиографического словаря

“Русские ботаники”. — “Стимул”), он обследовал территорию в Восточном

Тянь-Шане. В 300 километрах на восток от озера Иссык-Куль в долине реки Кеген

был обнаружен этот одуванчик. Ареал его распространения оказался очень ограниченным

— порядка 2000 квадратных километров».

Ведущий научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии Сибирского

отделения РАН, участник экспедиции, организованной в 2020-е годы Сибирским федеральным

научным центром агробиотехнологий РАН с целью поиска и оценки современных

ареалов обитания кок-сагыза в Казахстане Юрий Манаков

Имея два родственных растения с высоким содержанием каучука, ученые

решили пустить в массовое возделывание не тау-сагыз, а кок-сагыз. «Тау-сагыз

растет на каменистых субстратах в засушливых местах, и для него было очень

трудно подобрать экологические условия, — поясняет Юрий Манаков. — А кок-сагыз

растет в предгорьях Тянь-Шаня, в межгорных котловинах, не на склонах, а в

мезопонижениях, где сохраняется большое количество влаги, и он к тому же солеустойчив».

Первые опытные станции создавали в Казахстане, вблизи природных ареалов

кок-сагыза. Одну из таких станций возглавлял Карим Мынбаев, очень

почитаемый в Казахстане человек: он был первым казахским ученым, защитившим

докторскую диссертацию.

Введением кок-сагыза в сельхозоборот занимались ученые Всесоюзного

научно-исследовательского института растениеводства (ВИР; сейчас —

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова).

«Наша коллекция кок-сагыза

начала формироваться в 1930-е годы. В результате нескольких экспедиций в

Казахстане был собран материал. Кок-сагыз — это эндемик Казахстана, растение в

природе больше нигде не встречается. Сейчас в нашей коллекции более ста

образцов кок-сагыза», — говорит Нина Конькова, куратор коллекции

кок-сагыза, научный сотрудник ВИРа.

Вскоре выяснилось, что кок-сагыз великолепно растет на черноземах в

условиях нормальной влажности и продуцирует гораздо большую корневую массу

именно в нормальных условиях. Его выращивали повсеместно — от Украины и

Белоруссии до Красноярского края, занимая культурой практически каждый

свободный клочок земли. Одна из самых крупных плантаций была в Башкирии. С

одного гектара собирали примерно полтонны каучука. (Сейчас экономическая

целесообразность оценивается как возможность собрать около тонны с гектара

посевов кок-сагыза). Точный масштаб посевов выяснить не удалось, но знакомые с

вопросом ученые в голос утверждают, что он был огромен.

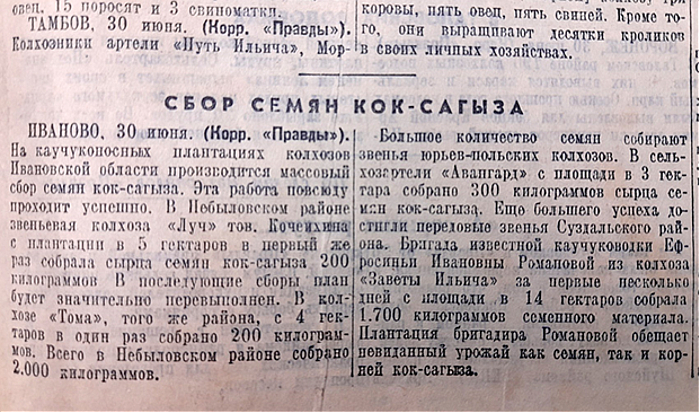

Культура оказалось особо важной во время войны. Центральные газеты —

«Правда» и «Известия» — в 1943-м, в год перелома в войне, были заполнены

новостями с полей, где выращивался кок-сагыз. Уже одно такое внимание к этой

культуре говорит о ее стратегической важности в военное время.

Летом 1943 года центральные газеты пестрели новостями о сборе

кок-сагыза в разных регионах страны

ВЕРНУТЬ В ПРИРОДУ

В казахстанском Кегене (село в Алма-Атинской области Казахстана) были

созданы пункты приема корня и семян кок-сагыза. «По некоторым данным. было

собрано четыре тонны семян одуванчика. Можете себе это представить?! И огромная

масса корней. Это подорвало природные ресурсы популяции кок-сагыза», — отмечает

Юрий Манаков.

Известен и такой факт: еще во время войны СССР рассчитывался с США по

ленд-лизу в том числе семенами кок-сагыза.

Сейчас в Казахстане кок-сагыз — краснокнижное растение. Местные ученые

с 2011 года реализуют программы интродукции, предусматривающие возвращение растения

в дикую природу.

Ведущий научный сотрудник лаборатории микроклонального размножения

растений Казахстанского национального аграрного исследовательского

университета Габит Бари рассказал «Стимулу», что проект начался с

размножения семян. «Мы высадили их в трех родных регионах, которые находятся в

250, 280 и 300 километрах от Алма-Аты. Это три основных ареала обитания

популяции кок-сагыза, два из них расположены вблизи поселков и один — вблизи

соленого озера, — говорит Габит Бари. — Основная цель программы — поддержание

популяции, предотвращение исчезновения вида». По его словам, приживаемость

растений в этом году составила в среднем 93%, это достаточно высокий

показатель. После посадки растения однократно полили, и они начали успешно

развиваться. На вопрос «Стимула», можно ли добиться полного восстановления

дикой популяции кок-сагыза, чтобы растение можно было не включать в Красную

книгу в дальнейшем, ученый ответил, что в случае, если охрана будет снята, есть

риск повторного уничтожения популяции. Кроме того, места произрастания

кок-сагыза в природе активно используются под пастбища, поэтому велик и риск

вытаптывания и поедания растений скотом.

Огородить природные очаги произрастания кок-сагыза тоже не получится. В

Казахстане их 28, и расположены они не компактно.

Габит Бари, ведущий научный сотрудник лаборатории микроклонального

размножения растений Казахстанского национального аграрного исследовательского

университета ведет работу по интродукции кок-сагыза в места его обитания в

природе

В СПОРЕ С СИНТЕТИКОЙ

После войны производство каучука из кок-сагыза стало снижаться из-за

роста производства синтетического каучука. Синтетический каучук был известен с

начала XX века, но именно в послевоенном СССР получилось наладить его массовое

промышленное производство.

Тем не менее производство природного каучука на основе гевеи не

прекращалось. Бразильские плантации поредели, но эстафету в выращивании

культуры приняли страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Малайзия. Однако к началу

XXI века обозначилась проблема. Гевейные деревья, как уже было сказано, стали

все больше страдать от поражения грибком.

«Дерево гевеи растет десять лет.

И после того, как из него начинают выкачивать сок, оно еще может прожить

три-пять лет, а потом погибает», — рассказал «Стимулу» Сергей Варфоломеев,

заведующий кафедрой химической энзимологии МГУ, член-корреспондент РАН. Второй

проблемой, по его словам, стало то, что плантации гевеи поражены различными

растительными вирусами. По данным Международного каучукового консорциума в

настоящее время пострадало около 382 тыс. гектаров — это около 50% каучуковых

плантаций. Поэтому дефицит каучука в мире очень большой, и он нарастает.

В связи с этим возникает необходимость разработки альтернативных

источников натурального каучука. И во всем мире снова вспомнили про кок-сагыз.

Тем более что запрос на натуральный каучук растет, а предложение падает и,

следовательно, растут цены. Некоторые производители шин доводят долю

натурального каучука до 59 и даже 65%, запрос на натуральный каучук все больше

предъявляют медики и производители товаров для детей.

И ученые реагируют на этот запрос. Но если патенты 1930‒1940-х годов на

промышленное возделывание кок-сагыза были в основном советские и они были связаны

с агротехнологией полевого выращивания культуры, то сейчас превалирует искусственное

выращивание — в климатических камерах, в гидропонных установках. Это работы не

только российских и казахстанских ученых, но и американских, европейских,

китайских. Ученые ставят перед собой задачу увеличить продуктивность, массу,

выход каучука.

Габит Бари рассказал о работах, которые он вместе с коллегами ведет в

области молекулярной генетики и агробактериальной трансформации растений в

лабораторных условиях. Пока это только эксперименты, не предназначенные для

тиражирования.

Гербарный лист с растение кок-сагыза из

собрания БИН РАН им. В.Л.Комарова

В России реанимировать технологию получения натурального каучука из

кок-сагыза взялся Институт биохимический физики им. Н.

М. Эмануэля РАН (создан на базе отдела кинетики химических и

биологических процессов Института химической физики им. Н. Н.

Семенова и Института пищевых веществ РАН). «Примерно пять лет назад я предложил

“Татнефти”, которая каждый год покупает 20 тысяч тонн натурального каучука для

своих шинные заводов, реанимировать идею получения каучука из материала,

который хорошо всем известен — это ближайший родственник одуванчика, —

рассказал Сергей Варфоломеев. — И мы разработали принципиально новую технологию

выращивания этих растений не в почве, а в режиме аэропоники. Эта технология

позволяет без почвы и без воды выращивать любые классы растений, используя

туман — аэрозоль минеральных солей, которая распыляется в районе корней.

Технология довольно новая, но применима для всех растений, включая семенной

картофель. В парке “Зарядье” в Москве мы создали целую галерею растений

различных классов, которые выращиваются аэропонным способом: свисают корни,

сверху светит искусственный свет и периодически, раз в три-пять минут, эти

корни орошаются водяной пылью, которая содержит минеральные удобрения».

В процессе разработки технологии ученые исследовали геном и научились

увеличивать выход каучука. Как уточнил Сергей Варфоломеев, он составляет 17‒20

процентов сухой массы. Из выращиваемого аэропонным способом кок-сагыза также

получают инулин — вещество, используемое при производстве заменителя сахара для

людей, страдающих сахарным диабетом. Выход инулина составляет 20‒23%.

Разработка технологии выращивания кок-сагыза аэропонным способом заняла

три года. «Мы с “Татнефтью” заключили контракт, который выполнили. Сейчас

технология масштабируется в Сибирском отделении РАН, чтобы довести ее до

промышленности», — рассказал Сергей Варфоломеев. По его оценке, это очень

перспективный метод: «Без экспорта мы можем выращивать кок-сагыз где угодно, и

это становится экономически приемлемо, так как цены на каучук высокие и

продолжают расти, — говорит ученый. — Наша технология потенциально способна

решить проблему независимости страны от импорта натурального каучука».

С 2021 года Сибирское отделение РАН и «Татнефть» работают над

междисциплинарной темой — разработкой технологий выращивания кок-сагыза в

полевых и контролируемых условиях. Вице-президент РАН и председатель СО РАН

академик Валентин Пармон отметил, что «проект по кок-сагызу является

уникальным примером комплексного интеграционного научного проекта,

инициированного Сибирским отделением РАН. В проекте задействовано сразу

пять разнопрофильных академических организаций».

В проекте участвует целое созвездие научных институтов — Сибирский

федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Институт цитологии и генетики

(применение генетических технологий для повышения содержании искомого сырья в

кок-сагызе), Институт катализа СО РАН (выделение и очистка каучука из

кок-сагыза для промышленного производства) и Центральный Сибирский ботанический

сад (сотрудники продолжают поиск в природе вариантов продуктивных

каучуконосов). По словам Кирилла Голохваста, сейчас участники проекта хотят

получить ответ на вопрос, какой из вариантов возделывания кок-сагыза

эффективнее — полевой или в контролируемых условиях. При этом наиболее вероятно

сочетание обоих способов в разных соотношениях. И если при полевом выращивании

акцент делается на удобство уборки корней, то при выращивании с использованием

гидропоники или аэропоники корни открыты, их просто срезают. Здесь акцент

делается на массу корней и снижение количества цветов в пользу корневой

системы.