«Главная идея новой технологии

заключается в способности иммуностимулирующих РНК повышать возможность

организма защищаться от заболевания самостоятельно, не вызывая значительных

побочных эффектов. ИсРНК запускают активность иммунной системы и усиливают

защиту против инфекций и болезней», — рассказывает

главный научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН

доктор биологических наук Елена Леонидовна Черноловская.

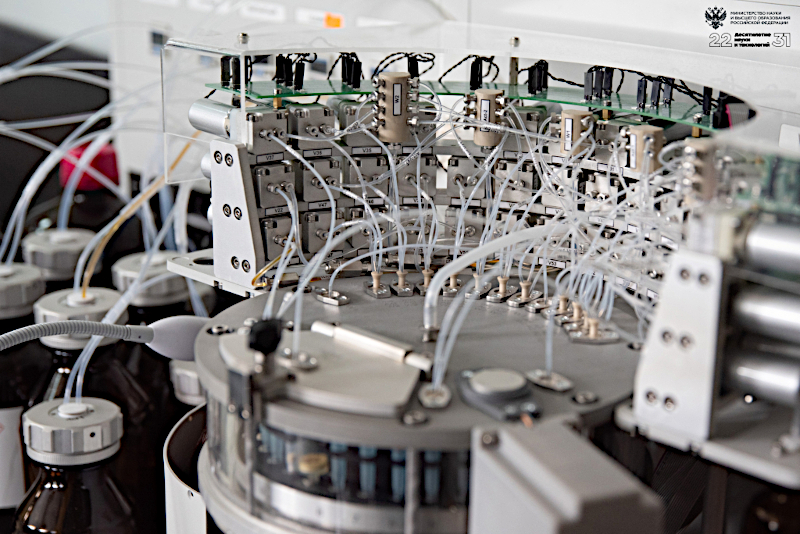

ДНК-синтезатор

Эти молекулы действуют сразу несколькими путями.

Одна из ключевых функций — стимуляция выработки интерферонов первого типа, специальных

белков, которые блокируют размножение вирусов и поддерживают иммунитет.

Потенциал применения исРНК распространяется не только на борьбу с

онкологическими заболеваниями, но и на лечение вирусных инфекций. Попав в

организм, молекула запускает выработку широкого спектра сигнальных белков —

цитокинов, часть из которых тормозит опухолевое деление клеток, другие же,

наоборот, могут способствовать воспалительным процессам. При этом важно

отметить, что эффект исРНК определяется именно составом выделяемых цитокинов.

Конкретная молекула, которую исследуют в ИХБФМ СО РАН, обладает уникальным

спектром: высокий уровень интерферонов первого типа сочетается с низким уровнем

провоспалительных веществ, что делает её особенно перспективной.

Фиброз лёгких представляет серьёзную опасность,

поскольку часто выступает осложнением других заболеваний. Часто он возникает у

больных онкологией из-за химиотерапевтического лечения, а также у рабочих,

подверженных воздействию частиц тяжёлых металлов и кремния в промышленной

среде.

«Для изучения воздействия исРНК на

процессы фиброза легкого мы выбрали две экспериментальные модели. Первая имитировала

побочные эффекты химиотерапии с использованием препарата „Блеомицин“ при

злокачественных новообразованиях. Вторая модель отражала последствия

инфекционных поражений дыхательной системы, вызванные липополисахаридом. Мы

проанализировали влияние иммуностимулирующей РНК на динамику формирования

фиброза у мышей. Оказалось, что такая терапия не только не усиливает проявления

болезни, но напротив — способствует снижению степени поражения тканей и

предупреждает дальнейшее развитие фиброза», — отметила

Елена Черноловская.

Исследователи проверяли эффективность препарата как

профилактически, так и терапевтически, выявив оптимальную схему введения, при

которой наблюдалось максимальное улучшение показателей здоровья животных.

Эксперимент проводился на нескольких группах грызунов, причём в каждую группу

входило не меньше шести-десяти особей. Такое количество позволило специалистам

собрать точные и надёжные научные данные. Учёные установили, что для защиты от

вирусных заболеваний максимальная защита достигается при профилактическом

применении препарата. В свою очередь, для лечения раковых опухолей оптимальным

вариантом стала следующая схема: лекарство вводили раз в четыре дня. Именно

такой промежуток идеально соответствовал естественной реакции организма на

повторную стимуляцию выработки защитных белков — интерферонов.

Метастазы меланомы В16 в лёгких и их терапия

При исследовании влияния исРНК на терапию

злокачественных новообразований клетки меланомы вводили мышам подкожно, чтобы

проследить рост первичной опухоли. Метастазы изучали, внедряя опухоль

внутривенно, при этом метастазы образуются главным образом в легких. Гепатома

чаще метастазировала в печень и почки. Когда появлялось небольшое

новообразование, животных делили на группы. Одним давали только

иммуностимулирующую РНК с липидом, другим — цитостатик (препарат, подавляющий

рост опухолевых клеток), третьим — оба препарата. Постоянно контролировали

размеры опухолей, массу животных и показатели крови.

Затем гистологические препараты органов изучали под

микроскопом, оценивая иммунную инфильтрацию, а также численную или объемную

плотность патологических структур методом морфометрии. Изучение селезенки

показывало интенсивность иммунного ответа, а анализ крови позволял увидеть

изменение клеточного состава и концентрации цитокинов.

Метод лечения зависел от вида опухоли.

Комбинированная терапия цитостатиками и иммуностимулирующей РНК оказалась

лучшей для меланомы, поскольку одного лишь цитостатика зачастую недостаточно.

При этом способ введения молекулы в организм играет ключевую роль. Дело в том,

что сама по себе РНК нестабильна и быстро разрушается в кровотоке, для

активации защитных свойств она должна проникнуть внутрь клетки. Решением

становится использование специальных переносчиков — катионных липосом.

Различные составы липидных комплексов влияют на активность иммуностимулирующей

РНК. Одни способствуют максимальному производству защитного белка — интерферона

и обеспечивают лучшее противовирусное воздействие, другие лучше подходят для

уничтожения раковых клеток. Каждый случай требует своего подхода к доставке

активного компонента.

«Мы продолжаем изучать, насколько разные

типы опухолей чувствительны к лечению иммуностимулирующими РНК. Наша главная

задача — определить, какие виды онкологии эффективнее всего отвечают на такое

лечение, и выявить биологические признаки, предсказывающие их реакцию. Так мы

сможем точнее выбрать область применения наших разработок. Это исследование

проводится в рамках проекта РНФ № 19-74-30011»,

— подчеркнула Елена Черноловская.

Материал подготовлен при поддержке гранта

Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Текст: Ирина Баранова.

Источник: «Наука в Сибири».