В новом исследовании, опубликованном в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, сотрудники лаборатории экологии, физиологии и функциональной морфологии высших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Руслан Беляев и Наталья Прилепская вместе со своими коллегами из Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social и Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН изучили особенности питания хищных и копытных млекопитающих, населявших территорию Северного Причерноморья в позднем миоцене.

Уникальная коллекция черепов, нижних челюстей и отдельных зубов, изученных в работе (рис. 1), была собрана в начале XIX века тираспольским иконописцем и охотником за окаменелостями Ф.В. Фроловым на открытых им местонахождениях «гиппарионовой фауны» Гребеники (Украина), Чобручи и Тудорово (Молдавия). Остатки животных собирались Фроловым для продажи Московскому и Одесскому Университетам. В последствие коллекция Геологического кабинета Императорского Московского Университета перешла в фонды Геологического музея им. В. И. Вернадского РАН, в которых и хранится сегодня. Возраст изученных окаменелостей соответствует концу тортонского (Гребеники и Чобручи ~8–7,5 млн лет) и середине мессинского веков (Тудорово ~6,5 млн лет назад) неогенового периода.

Рис. 1. Остатки черепов и нижних челюстей непарнокопытных из изученных местонахождений: А — хилотерий (Chilotherium schlosseri), Б–Г — ацератерий (Aceratherium incisivum), Д–Л — гиппарионы (Hipparion verae и H. tudorovense)

«Гиппарионовая фауна», названная так в честь рода неогеновых трёхпалых лошадей, в Северном Причерноморье была представлена слонами (дейнотериями и стегодонами), безрогими носорогами из подсемейства Aceratheriinae (рис. 1), антилопами, верблюдами, жирафами, бычьими и лошадиными, трубкозубами, приматами, саблезубыми кошками из подсемейства Machairodontinae, гиенами и виверрами, а также страусами.

Но как эти животные, ассоциирующиеся у нас с африканской саванной и экваториальными лесами, могли населять территорию Средиземноморья и Причерноморья? Ответ на этот вопрос связан с изменениями климата. Причём появление и распространение гиппарионовой фауны связано не с его потеплением, а с похолоданием и иссушением климата в регионе.

Миоцен (23,0–5,3 млн лет) был последним эпизодом тёплого климата на планетарном уровне, а его средняя часть была самым теплым периодом во всем неогене. Так среднегодовая температура в Восточной Европе находилась на уровне 15–18°C, а средняя зимняя температура 7–12,5°C. Во флоре в среднем миоцене Восточно-Европейской равнины доминировали чрезвычайно разнообразные и богатые по своему таксономическому составу леса: лиственные леса с различными видами ореховых, вязовых и буковых, вечнозелёными растениями (включая мирт, лавр, магнолия), древовидными папоротниками и лианами.

Среди хвойных сохранялись таксодий и секвойя. Однако в конце среднего миоцена происходит заметное похолодание и иссушение климата. Понижение среднегодовой температуры более чем на 5°С открывает тортонский век в равнинных областях Северного Причерноморья. Вместе с похолоданием и иссушением климата в ландшафте появляются чисто травянистые биотопы. Регрессия огромного по своим размерам бассейна Восточного Паратетиса (остатками которого являются Черное, Азовское, Аральское и Каспийское моря) осушает большие площади шельфа, которые моментально занимают галофильные наземные растения. Амарантовые и полынь начинают играть существенную роль, а где-то и доминировать в палинологических спектрах. В позднем миоцене (~10–9 млн лет назад) зона сплошных лесов разделилась на отдельные массивы, леса сначала исчезают с водоразделов, заменяясь редколесьем и сохраняясь только в долинах рек, а затем на открытых пространствах между реками происходит смена редколесья на саванна-степи, вначале лугового типа прерий, а затем сухих.

Изменение климата и ландшафта в регионе сопровождалось изменением в сообществах животных. Фауна лесных млекопитающих, названная в честь небольших примитивных лошадиных из рода Anchitherium «анхитериевой фауной», постепенно сменяется «гиппарионовой фауной» открытых пространств. К концу тортонского века, к которому относятся фауны исследованных местонахождений Гребеники и Чобручи, доля реликтов анхитериевой фауны в сообществах крупных млекопитающих падает до 20%. В результате в позднем миоцене Северного Причерноморья формируется экосистема наиболее схожая с экосистемой современной африканской саванны.

Для того, чтобы изучить особенности питания ископаемых хищных и копытных были использованы хорошо отработанные на современных млекопитающих методы анализа мезо- и микроизноса эмали зубов. Оба этих подхода позволяют получать надёжные данные для определения диеты млекопитающих на двух различных по размерности временных отрезках — среднегодовом и последних неделях жизни. Мезоизнос зубов основан на оценке морфологии рельефа жевательной поверхности зуба и позволяет оценить абразивность пищи копытных млекопитающих на длинных временных отрезках. Анализ микроизноса зубов основан на подсчете числа микроповреждений эмали на жевательной поверхности зубов и применяется для изучения как копытных, так и хищных млекопитающих. Наблюдаемый характер износа сильно отличается в зависимости от потребляемой пищи, что позволяет различать млекопитающих, специализирующихся на различных источниках пищи.

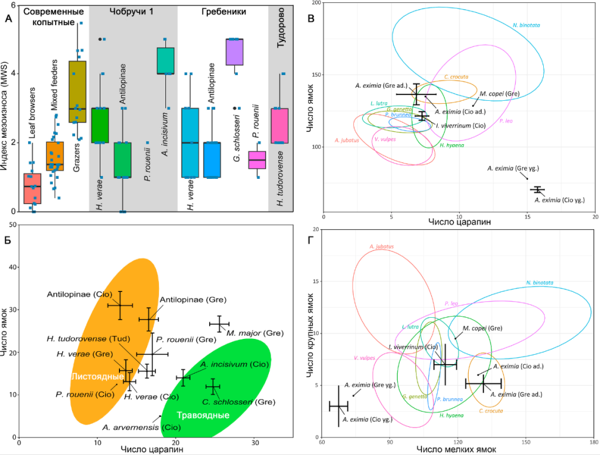

Насколько же схожим был рацион млекопитающих в современной и неогеновой саванне? Большинство копытных, населяющие саванну и редколесья в сегодняшней Африке, в той или иной степени специализированы к питанию травой. Копытные, населявшие позднемиоценовую саванну Северного Причерноморья, напротив, были в большинстве своем листоядными животными (рис. 2). Так в сообществах растительноядных млекопитающих из крупных местонахождений Гребеники и Чобручи 1 листоядность была характерна для 65,3% и 82,8% изученных особей соответственно. Это может указывать на то, что специализация к новому источнику пищи (травянистым растениям, которые начали доминировать во флоре региона) у копытных млекопитающих несколько запаздывает по сравнению с изменениями в ландшафте. При этом, на изученном материале видно, как в позднем миоцене Северного Причерноморья происходит сдвиг в питание гиппарионов от чистой листоядности (~8–7,5 млн лет) к смешанному питанию листвой и травой (~6,5 млн лет назад).

Рис. 2. А — индекс мезоизноса у современных и неогеновых копытных. Двухмерные графики микроизноса зубов у изученных копытных (Б) и хищных (В, Г). На графиках Б–Г показаны 95-процентные доверительные эллипсы для микроизноса зубов у современных листоядных и травоядных копытных (Б) и различных видов хищных (В, Г)

Успел ли кто-то из позднемиоценовых копытных Северного Причерноморья полноценно освоить питание травой? Да, проведённое исследование показало, что для безрогих носорогов из родов Chilotherium и Aceratherium была характерна травоядность (Рис. 2). Помимо вывода о характере питания для безрогих носорогов удалось подтвердить гипотезу о стадном образе жизни этих животных. Изменчивость показателей износа зубов показывает, что образование обоих местонахождений с многочисленными остатками безрогих носорогов (Гребеники и Чобручи 1) соответствует краткосрочным катастрофическим событиям. Одномоментная смерть большого числа носорогов на небольшом участке территории свидетельствует, что для этих копытных было характерно проживание в довольно больших постоянных группах. Интересно отметить, что среди современных носорогов проживание в крупных постоянных группах, как и специализированное питание травой характерно только для белых носорогов.

При изучении хищников было показано, что паттерн износа зубов у махайрода (крупная саблезубая кошка) оказался наиболее схожим с современными львами, что указывает на специализацию к питанию мясом крупных животных. Износ зубов у наиболее распространенных неогеновых гиен из рода Adcrocuta оказался схожим с самой крупной из современных гиен — пятнистой гиеной (Crocuta crocuta), а также ископаемыми пещерными гиенами C. spelaea и C. ultima ussurica. Это особенно интересно, поскольку в отличие от остальных современных гиен, пятнистая гиена — это активный хищник, который охотится также много, как и лев, а также способен очень эффективно разгрызать даже самые толстые кости, переваривать хрящи, сухожилия и кости. При этом микроизнос зубов у молодых особей A. eximia существенно отличался от взрослых, более того отмеченный паттерн не имеет пересечений ни с одним из изученных на сегодняшний день видом хищных.

Существенные различия в микроизносе у детенышей и взрослых особей Adcrocuta должны иметь под собой поведенческую основу. Однако доступные на сегодняшний день данные не позволяют надежно интерпретировать эти различия. В качестве гипотезы можно предположить, что для взрослых адкрокут не было характерно переносить туши убитых копытных в свои убежища, как это делают современные пятнистые гиены, и как следствие для детёнышей было менее свойственно играть и грызть кости.

Источник: ИПЭЭ РАН.